記者 葉郁甫 / 攝影 劉立宸 報導

發佈時間:2025/01/11 22:07

最後更新時間:2025/01/11 22:07

近年,無人機持續在全球的地緣衝突戰火之中,展現運用價值。這也使得國軍現有的無人機能量,受到更多檢視。國軍所使用的無人機,大多由中科院研發製造,也多次在中共發起的圍台軍演當中,派上用場。過程中,計畫團隊也結合第一線官兵的使用回饋,改良、開發新的產品。最具代表性的,就是未來有望掛彈的銳鳶二型、以及首次公開亮相的情資整合系統。不過,外購的門檻下修,連帶使得政策轉向,也影響了預算編列,這會衝擊國造軍規無人機的未來發展?還是反而有望得到過去求之不可得的技術?中科院"無人機宇宙"的下個階段,充滿變數。

圖/TVBS

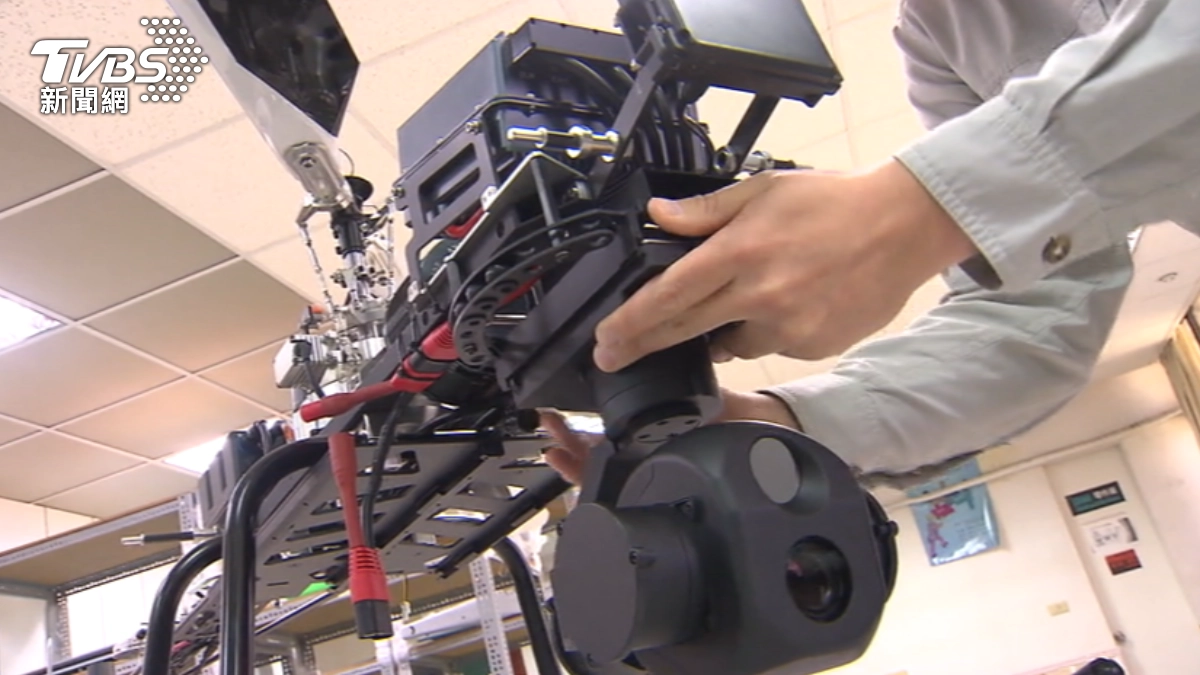

襟翼擺動正常,光電酬載機腹雷達,所有觀通設備都準備就緒,編號2701銳鳶二型無人機,完成360度檢查,「自動」滑向跑道頭待命起飛。

加速升空收起起落架,「銳二」再次航向台東太麻里,100海里外的測試空域,導控距離和航程極限,官方數據仍在刷新。

銳鳶二型無人機機務長王復華:「比如說我們現在目前的滯空時間,可以達20小時,那我們的最高的升限,可以達到18000呎,必須要能夠滿足全天候的作戰,20小時只是一個基本的門檻,那我們希望未來它能夠,在24小時的滯空時間之下,能夠在整個海域上面及在空期間,能夠監偵到更多的資訊,跟敵情的資料。」

性能進化了,機身構型也跟著革新,既有的偵照手段,只有高倍率光學鏡頭,外型更流線的銳鳶二型,機身長大了1.5倍,使得機腹足以增掛海蒐雷達,機背上的多支天線,則代表通信傳導能力,成長顯著。

銳鳶二型無人機總工程師張元尊:「那我們藉由海軍的一些,操作者的回饋,那在這個回饋中我們發現說,這樣子的量級的無人機,可以做更多的事情,微幅調整它的量,讓這個飛機不會看起來太大成本太高,那這樣子的一個複合材料所製,而且他的大小,剛剛好在10米到15米之間,這樣子的範圍,它的雷達截面積是相對於小的。」

造型改變影響氣動力,機械臂帶著銳二模型,仰升再俯角,接著左右橫移,蒐集強烈側風下的應力數據。

記者vs.銳鳶二型無人機總工程師張元尊:「(現在抗風能力是多少),大概兩倍,恆春因為落山風的關係,所以冬季基本上飛不了,以後這架飛機在冬季還是會飛,銳二的這個時機,你會看到這個很明顯,它會撇下來,然後很精準地,在正確的時機回正落地,這個動作每次都一樣。」

更敏銳的自動化飛行操控,作用不只是協助人力,應對自然力。

銳鳶一型三階段操作,外部飛行員目視遙控起降後,由內部操作員完成後續流程,才交給導控站接手執行任務,原本十到十二人的操作編組,至此大幅簡化,銳二機體自動起降,三位操作手,只需專注於偵蒐行動。

銳鳶二型無人機機務長王復華:「不管是民船漁船軍艦,甚至一些不明的一些小型的物體,我們都可以,利用海蒐雷達去偵測到,不管是日間的夜間的,甚至可以針對這個移動的目標或是鎖定的目標,或是做雷射測距的功能的設定這個是目前在光學酬載,可以使用上的。」

不過海防情勢比過去更嚴峻,防衛火力如果跟不上視野,情監偵的效益連帶被打折。

銳鳶二型無人機總工程師張元尊:「火力的結合是結合我們地面的,像雄風飛彈二型三型,我們達成一個叫做,A射B導的一個架構,外掛載的外掛架,跟它的外掛相關的火控介面設計,我們都在持續研發中,因為酬載的重量夠了,那當然可以適度的去放一些,小型輕型的武裝。」

中科院喊出的「即偵即打」,或許不再流於構想。

過去被使用單位詬病的三大缺點,看似有了解決之道,關鍵要素之一,在於動力逐漸充足。

動力測試工程師楊瑞彬:「我們現在目前所做的實驗,是在海平面(上空),所以說我們也會搭配這顆引擎,我們會去執行一些所謂的高地測試。」

實驗室裡,一具即將出廠的轉子引擎,正在進行最終動力測試。

動力測試工程師楊瑞彬:「我們會搭配螺旋槳,會去測它的推力,那主要我們會落在不同的轉速,那到它全轉速,那再做一個回到怠速,它會裝了非常多的感測器,去做量測我們會透過引擎的ECU,把所有引擎的重要參數,全部擷取出來。」

儘管銳鳶二型,改用新型往復式引擎,中科院自製的轉子引擎,依然是多款國造軍規無人機,出海作戰時的穩定動力,例如劍翔家族。

最初單純追蹤敵方雷達訊號進行反擊,劍翔無人機延伸出了誘敵型,和衛星定位影像追蹤,兩種攻擊手段。

國產的「遊蕩彈藥」家族,也多了單兵攜行或車載發射的兩款巡飛彈,小型的紅雀無人機經過改良,如今和摩羯戰術近程無人機一樣,能垂直起降,偵蒐範圍也連帶增加,加上中型無人機銳鳶的演進,中科院的「無人機宇宙」第一階段,最後一塊拼圖,非「台版死神」騰雲莫屬。

中科院無人機計畫總主持人李國和:「騰雲目前就是交由空軍,在做最後一個階段的測評,那應該在今年就會有成果出來,那在測評完成之後,會依空軍的需求展開量產。」

特別是空軍即將籌獲MQ-9等,通過實戰考驗的成熟軍備,研發團隊的壓力,取決於國造無人機,是否還具有未來性和基本競爭力。

戰術近程無人機總工程師李建暐:「我們把它當作是多功能的平台,那不管是搭載比如說中繼通訊機,或是拿來做武裝的投彈。」

功能多成本相對低,加上維修保養容易,自研自製無人機琢磨多年,逐漸擺脫了為研發而研發。

戰術近程無人機總工程師李建暐:「其實它是一個模組化的設計,那在維修的部分,我們可以快速的做更替,因為部隊的使用,其實就是要求要簡單快速,能夠讓他們簡易的做維修。」

真實戰場兵貴神速,因為敵人可不會等你慢慢整和研析情資。

軍事記者葉郁甫:「一種無人機就是一套系統,當機種和數量變得越來越多,彼此之間籌獲的資料卻無法統整,那麼對於戰場掌握,幫助依然有限,因此整合系統,就是下一階段研發重點。」

無人機情資整合工程師曾偉誠:「這個就是我們台灣地圖,其實上面就標記了各型無人機,現在的所在位置,當然也可以看目前飛行的狀況,然後以及像是雷達情資,都可以在這個圖台看到,我們可以直接點選下面這個紅色區塊,自動的就會跳轉到,這個該可疑目標物的片段,那指揮官就可以進行戰術上的調整。」

觸控螢幕上各地無人機圖示,機體狀況和監偵畫面隨點隨看,情資整合系統雛形首次亮相,協助部隊指揮調度,更明快精準。

無人機後勤維護與機隊管理工程師孫維毅:「所以長官一眼就可以看出來說,現在究竟哪一個手上,有無人機的一個基地,它目前妥善率是低於標準的,低於標準,我們就會以紅色來做呈現,所以我們也參考了空軍那邊,戰機的一個掛彈模式,我們下面有預留了一個,九格的掛彈站位,那未來會在這邊顯示說,目前這一架無人機攻擊型無人機,它究竟掛的彈是哪一種,因為這個也會影響到我們長官,究竟在一些空防國防上面,究竟要派哪一架機,去執行某一些特殊任務。」

概念相近於美軍戰術資料鏈,不過礙於國際政治現實,軍購買不到的,也很難寄望取得技術轉移。

中科院無人機計畫總主持人李國和:「其實中科院的無人機發展,從無到有一直到現在,沒有跟國外的任何公司有合作,也沒有任何國外的技術來協助我們,其實未來的戰場需求,最主要其實應該就是群飛蜂群,還有有(人機)無人機的一個協同,那這部分也是院裡面,一直以來持續努力的方向。」

想趕上世界領先技術,或拉近兩岸軍力失衡,都非一蹴可幾,不過經驗的持續堆疊,讓我國無人機隊,逐漸從藍圖化為真實。